病棟で作業療法を行っていると、入院されたばかりの患者様からよくいただくご質問があります。

「作業療法って、何のためにやるんですか?」

お薬を飲むことや、食事・睡眠のリズムを整えることは、治療としてイメージしやすいかもしれません。

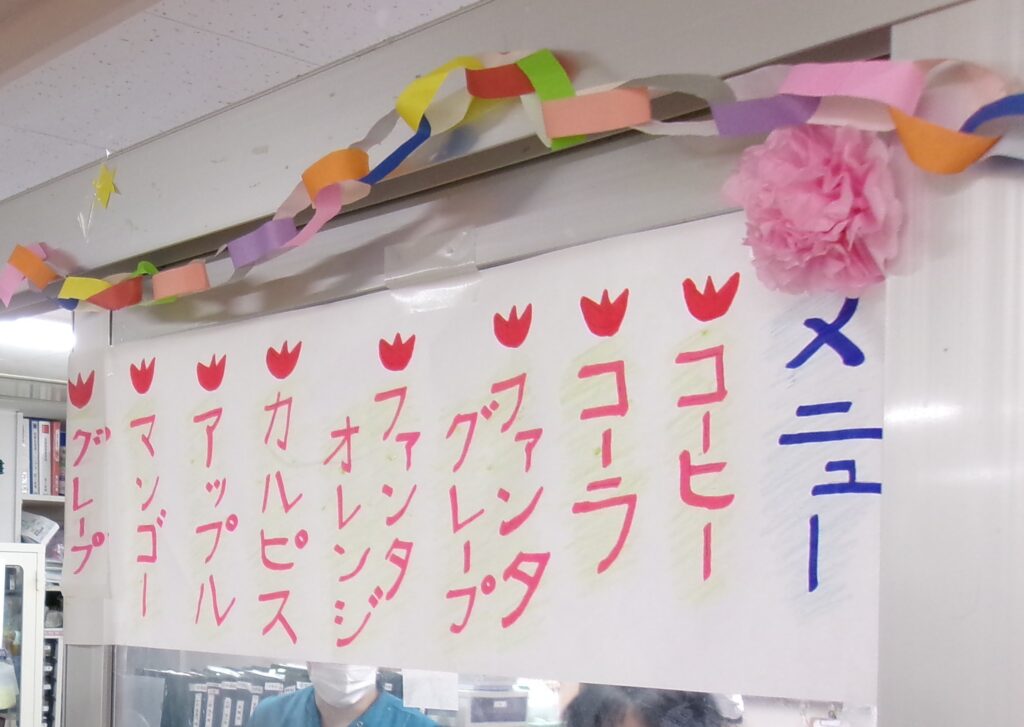

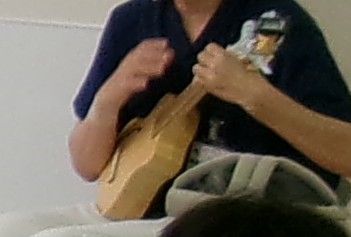

しかし、手工芸や軽い運動、音楽、レクリエーションなどの作業療法がどうして治療になるのか――少し分かりづらいと感じる方もいらっしゃいます。

中には「遊んでいるだけに見える」と感じる方もいるかもしれません。けれども、この「遊ぶ」という行為には、大切な意味があります。

30年ほど前の車のCMで「くう・ねる・あそぶ。」という言葉が話題になりました。よく食べ、よく眠り、そしてよく遊ぶ。

これこそが、健康的な生活の理想形です。

食事がとれ、眠れるようになれば、日常生活は送れるようになります。

ですが、「健康的な生活」を取り戻すためには、心にゆとりを持ち、「遊ぶ」ことができる状態に回復することも欠かせません。

作業療法は、そうした「ゆとり」や「意欲」を少しずつ育みます。活動を通して体を動かすことで、寝たきりを防ぎ、気分転換にもなります。結果として、再発の予防にもつながるのです。

作業療法は「非薬物療法」とも呼ばれ、活動を通じて生活の質(QOL)を高める治療法です。

私たちは、ただ日常生活が送れるようにするのではなく、その方らしく、生き生きとした毎日を取り戻すお手伝いができるよう、日々工夫を重ねながら支援を行っています。