静養病棟は長期療養を必要とされる方が入院されています。

入院療養の場であっても日常と同じような生活ができるよう個別看護を実施しており、

静かで安らぎのある空間を提供できるよう個室を中心とした作りになっています。

静養病棟にはテラスがあり、外の空気に触れながら花や野菜を育てることで季節の変化を感じ、楽しみや喜びが持てるよう園芸を行っており、今月は枝豆、ナス、パプリカ、トマト、ゴーヤ、きゅうり、小玉スイカを植えました。

夏頃の収穫を楽しみに毎日の水やりを頑張っています。

静養病棟は長期療養を必要とされる方が入院されています。

入院療養の場であっても日常と同じような生活ができるよう個別看護を実施しており、

静かで安らぎのある空間を提供できるよう個室を中心とした作りになっています。

静養病棟にはテラスがあり、外の空気に触れながら花や野菜を育てることで季節の変化を感じ、楽しみや喜びが持てるよう園芸を行っており、今月は枝豆、ナス、パプリカ、トマト、ゴーヤ、きゅうり、小玉スイカを植えました。

夏頃の収穫を楽しみに毎日の水やりを頑張っています。

皆さんこんにちは。

先月の25日にオフィストレーニングの発表が行いましたのでここでご紹介したいと思います。

今回のグループは「ホームページ作成」に取り組まれました。

目的:

・これからリワークデイケアに通所しようとしている方がリワーク活動を紹介する記事を見ることで不安感が軽減される。

・卒業された方が現在のリワーク活動を知ることでフォローアップ時の参考になる

・一般の方にもリワークではどのような事を行っているかを知ってもらいたい

グループ目標:

コミュニケーションを効果的に取る事を意識しながら報連相を徹底し、体調管理を最優先にする。

上記の目的・目標を元に通所されている方視点での記事の取り組みをされました。

決められた内容は下記の通りです。

ホームページ記事タイトル:

・「私の睡眠改善法」

・「ストレスコーピングの紹介」

少人数のグループとなり大変だったと思いますがメンバー同士で報連相を行い、体調や抱えている仕事量を確認しあいながら進めることが出来ました。一人に仕事が偏らない様に調整し、思いやりが伝わってきました。

職場でも期限付きの仕事やチームで仕事を行う場面が多いと思われます。仕事に没頭し過ぎない、自分のキャパシティーを越えない様に調整、相談することが体調管理の基本になります。

復職されたあとも同じような場面で苦しく感じたら是非今回オフィストレーニングで体験したことを思い出して下さい。

平成最後の発表会!お疲れさまでした☆彡

グループの皆さんが書かれた記事は、来週以降、段階的に上げさせていただきます。

是非見てくださいね!!

5月から平成に代わる新年号が「令和」になりました!

皆さんにとって良いスタートになると良いですね!

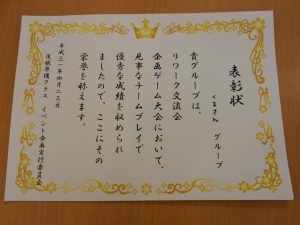

リワークデイケアでは先日、オフィストレーニングの一環として復職準備クラスのメンバーが企画運営し、「チーク対抗ゲーム大会」が行われました。

企画の趣旨:

ゲームを通してクラスを越えた交流を深め、コミュニケーションを取り、誰でも気軽に参加できる内容

グループ目標:

・報連相を徹底し、一人で仕事を抱え込まない

・お互いの体調を気にかけ、仕事のメリハリをつける

3つのチームに分かれて3つのゲームで競い合います。

開会式のあとにまず一つ目のゲームとして「ビンゴパネルクイズ」が行われました。

算数、漢字、歴史、雑学、時事などの問題が出題され、星の数で難易度が決められていました。

算数、漢字、歴史、雑学、時事などの問題が出題され、星の数で難易度が決められていました。

難問にもチームで意見を出し合い回答。

皆さんは「トルコ」の国旗、わかりますか??

メンバーで協力し合いながらテンポよくクイズに答えていきました!

次に「ピンポン球入れ」が行われました!

メンバー全員が2球ずつ打ち、カップに入った点数で競い合いました!

これが意外と難しい…。弾みをつけたり、勢いをつけたり。

工夫をして入れられていました。

結果は…なんと“くまさんチーム”が圧倒的な点数で勝利されましたが、「楽しかった」「良いリフレッシュになった」とメンバーさんからたくんさんの声が届きました!

結果は…なんと“くまさんチーム”が圧倒的な点数で勝利されましたが、「楽しかった」「良いリフレッシュになった」とメンバーさんからたくんさんの声が届きました!

復職準備クラスの皆さん、一ヶ月間お疲れさまでした!

復職準備クラスの皆さん、一ヶ月間お疲れさまでした!

グループ目標である報連相を意識され、お互いの体調に配慮しながらプログラムに参加されましたね!タイトなスケジュールの中でも休息を忘れず、メリハリをつけながら企画を進めることができました。

一人で仕事や悩みを抱えこまない、何かあったら相談する、グループで共有することが大きな学びになったはずです。復職されたあとも是非今回の学びを活かしてください!

外来診療担当の休診・代診についてご案内しています。

緊急の場合は掲載されないこともございます。ご了承ください。

現在お知らせはありません。

| 情報発信日 | 日付/曜日 | 診療科 | 午前/午後 | 診察室 | 担当医師 | 代診医師 |

| 2019年5月1日(水) | 2019年5月27日(月) | 精神科 | 午前 | 初診 | 阿部 | 鈴木 |

| 2019年5月1日(水) | 2019年5月29日(水) | 精神科 | 午前 | 1診 | 阿部 | 西脇/近江 |

関連リンク

皆さんこんにちは!

ゴールデンウイーク楽しんでいますか?

本日、リワークデイケアでは「春の茶話会」が開かれ、修了生、定期通所メンバー合わせて25名が参加されました。

午前はスポーツとピア・サポート、午後は茶話会(レクレーションと歓談)です。

ピアサポートでは修了生同士で近状について共有されていました。

「復職したばかりで周りが気を遣ってくれるのは良いけど、手持ち無沙汰で時間の使い方がわからない」「残業している同僚を残して17時に退社するのが申し訳ない気持ちでいっぱい」「仕事に慣れてきてやりがいを感じているが、気づいたら定時が過ぎていることが多くなったので気をつけていきたい」など実際復職されてみて感じた事、気づいた事、困っている事などについて話し合われ、意見交換をされました。

同じ体験をしているからこそ分かち合えることもたくさんありますね。「相談してよかった」と声も聞かれ、有意義な時間になって良かったです。

レクリエーションでは「イラスト当てゲーム」を行いました。

「オリンピック」と言うお題に対し、イラストで表現していきます。

オリンピックは五輪のマークにあっさりと正解。

その後の問題も順調に答えられていきます。皆さんのイラストチョイスが上手い!

スタッフ間では最難関と言う「戸田病院リワーク」と言う問題には書き手は書く前から頭を悩ませていましたが…おおっ!これは!

地図や皆大好き卓球、病院などのイラストで全グループ正解に導きました♪

その後の歓談タイムでは修了生と在校生が垣根を超え交流を楽しまれており、盛り上がられていました。

次回の茶話会は7月15日(月)海の日になります!

また皆様の元気な姿にお会いできる日を楽しみにしています☆彡

今月のは、第2病棟(男性開放病棟)で行っている園芸活動を紹介します。

園芸活動では、昨年から育てている玉ねぎの収穫を行いました。昨年の秋に植え付けした玉ねぎが春になり、見違えるほど大きくなったため患者さんも驚いていました。収穫時期が遅れたためか、葉の部分が成長しすぎて実も小ぶりでしたが、患者さんとのミーティングの結果、調理プログラムでお好み焼きを作ることとなり、園芸に参加するメンバーも楽しみにしている様子です。

皆さん、こんにちは。

毎年『交流会』の一環でお花見に行きます。

今年は4月2日(火)

桜並木はピンクに彩られており、天気は晴天。絶好のお花見日和でした。

皆さんでのんびりと競艇場越しに桜を眺めながら桜並木のある土手の方に歩いて行きます。

道中ではボートレースの練習中。

初めて見る方はその迫力に興味深そうに眺めていました。

そのままのんびりと歩いて行き、土手に到着です!

皆さん思い思いに過ごされます。

草をかき分け近くに寄ってみると7分咲きぐらいでしょうか?

キレイな景色に話題に花を咲かせたり、携帯電話のシャッター音が響きます。

静かに花を楽しまれる方も。

ボートも絵になりますね。

草むらにはたくさんの土筆も顔を出しており、なんとも春を感じられる日になりました。

この豊かな自然の元、心身共に癒されましたね♪

先日、再発防止コースのメンバーミーティングにて塩ラーメン作りが行われました。

皆さんで協力して調理していきます。

まずは野菜と麺をゆでて・・・

スープ、麺、野菜、メンマなどを分担して盛り付けていきます。

野菜をモリモリ摂れる塩ラーメンに出来上がりました。

お昼を食べた後でしたが、皆さんで美味しくいただきました!

春風が頬に心地よい季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか?

今日は先月ご卒業され、現在リハビリ勤務中のAさんから届いた「卒業生の声」をご紹介したいと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

通所を始めた頃は、自分に自信がなく他者に自分の気持ちや考えをどうやって伝えたらいいのかわからず殻にこもっている状態でした。正直毎日通えるか不安でしたが、メンバーから「頑張り過ぎないよう頑張ろう。今まで大変だったね無理しないで。」といった励ましの言葉をかけて頂いたことで心の支えになりました。リワークで実施されているプログラムでは、病気の特徴や再発予防策、対人関係における自身の捉え方や気持ちの揺れへの対処法などさまざまな事を学ばせて頂きました。特に「アサーティブなコミュニケーション」というのは、他者からの反応を一方的にマイナスに捉えがちな自分にとっては気兼ねなく活用できる術として学ぶ事が出来てとても良かったなと感じています。グループワークで取り組む課題では、メンバーや自分自身との葛藤が生じて辛いと感じる時期がありました。そんな時に、スタッフの方々が親身になって相談を聴いて下さったり、背中を押してくれるようなアドバイスを沢山して頂いて最後まで休まず取り組むことが出来ました。

約半年ほど過ごしていく中で、自身をオープンに表現出来るように、一人で問題を抱え込まないように意識を変えていくきっかけを作ってくれたのがこの戸田リワークです。リワークで学んさまざまな事を糧として、今後の「自分らしい生き方」のためにうまく活用していきたいと思います。スタッフ・メンバーの方々、長い間ありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aさんが入所された当初は緊張が強く、一人で静かに過ごされることが多かったですね。ご自身でその傾向に気づき、意識的にコミュニケーションを図る様にしたことで少しずつ緊張が和らぎ、他メンバーとの交流が増えていきました。

グループワークの中では「うまく自分が伝えたいことを伝えられない」と悩まれ、相談に来られました。面談の中で気持ちを整理し、講座で学んだアサーティブコミュニケーションを活用してメンバーとプログラムを進めていきました。課題や仕事をこなすことも大事ですが、一番の目的は体調管理であることにも気づくことが出来ました。復職された後もプログラムで学んだこと、経験した事をいかして無理のない過ごし方、自分らしい過ごし方をされてみてください。

来週には茶話会もあります。元気な姿でお会いできることを楽しみにしています。

第3病棟の機能は男子重度濃厚治療病棟です。

第3病棟に入院されている多くの患者様は急性期治療を終えるも、病状が不安定であり、入院治療が長期化した患者様を受け入れる病棟です。

その入院長期化した患者様は、日々病棟内で生活する時間が長く、外気に触れる機会がなかなかないのが現状です。

そこで私たちスタッフは、定期的に戸田病院の敷地内にある中庭に出て、ボールを使ったレクや散歩の時間を作るといった取り組みを行い、患者様の気分転換や外気に触れることで精神症状を和らげる目的で活動を行っています。

特に今月4月は中庭にある綺麗に咲く桜がある為、患者様数名で中庭に行き「花見」を実施しました。桜の花びらが舞う中、桜にまつわる歌などスタッフと患者様と共に歌い和やかな雰囲気で過ごしますが、最終的には「花より団子」。食事ではないですが、飲み物を用意し、皆さまに配ると飲みものに集中する時間があり、誰も話さず静かになった時間がありました。しかし、また話をすると笑みが出るなど、終始楽しく過ごせた花見でした。

今後も季節に合わせたイベントを開催し、入院治療に少しでも手助けできるきっかけが出来たらと考え、これからも担当医初め、病棟看護師やケアアシスタント、他コメディカルと連携を密に行い一丸となって患者様の病状改善に努めていきます。